坂口安吾 の 新日本地理「飛騨・高山の抹殺」について。(その ⑪)

- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?

- ② 古い交通路は海ではなく山だった?

- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪

- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ

- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!

- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性

- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ

- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!

- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!

- ⑩ 身内のケンカと日本神話

- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事

- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨

- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄

- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田

- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ

- ⑯ 死をまぬがれる聖泉

- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺

- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠

・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧

※ 当記事は、上記シリーズ「⑪」です

安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑪

「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺」というお話は、「青空文庫」で、読むことが出来ます。

\ 全文はこちら /

が、私がこれらを記事にする目的は「誰かや何かへ対する批判」ではありません。

複数の立場から書かれた異なる伝承(「記紀」含む)の内容から「そうした言葉が残された背景を知りたい」という思いがメインです。

その点を、ご理解の上、読んでいただけると有難いです。

(堅苦しくなりましたが、要は「和やかにいこうね」っておねがいです)

「白黒の文字」だけだと、情報が上手く入らない「ポンコツ脳」なので、自分の為にちょっと整理してみました。↓↓↓

元明天皇が行った妙テコリンな事

・青空文庫編:安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺――中部の巻――坂口安吾

↑↑↑ 上記の内容に「改行」「空白」「…」「リンク」「補足」「画像」等 をプラスさせていただきました ↓↓↓

※ 「斜体」が「坂口安吾」の文章です。↓↓↓

これはむろん 微妙な 考慮が 施されてのことであったに相違ない。

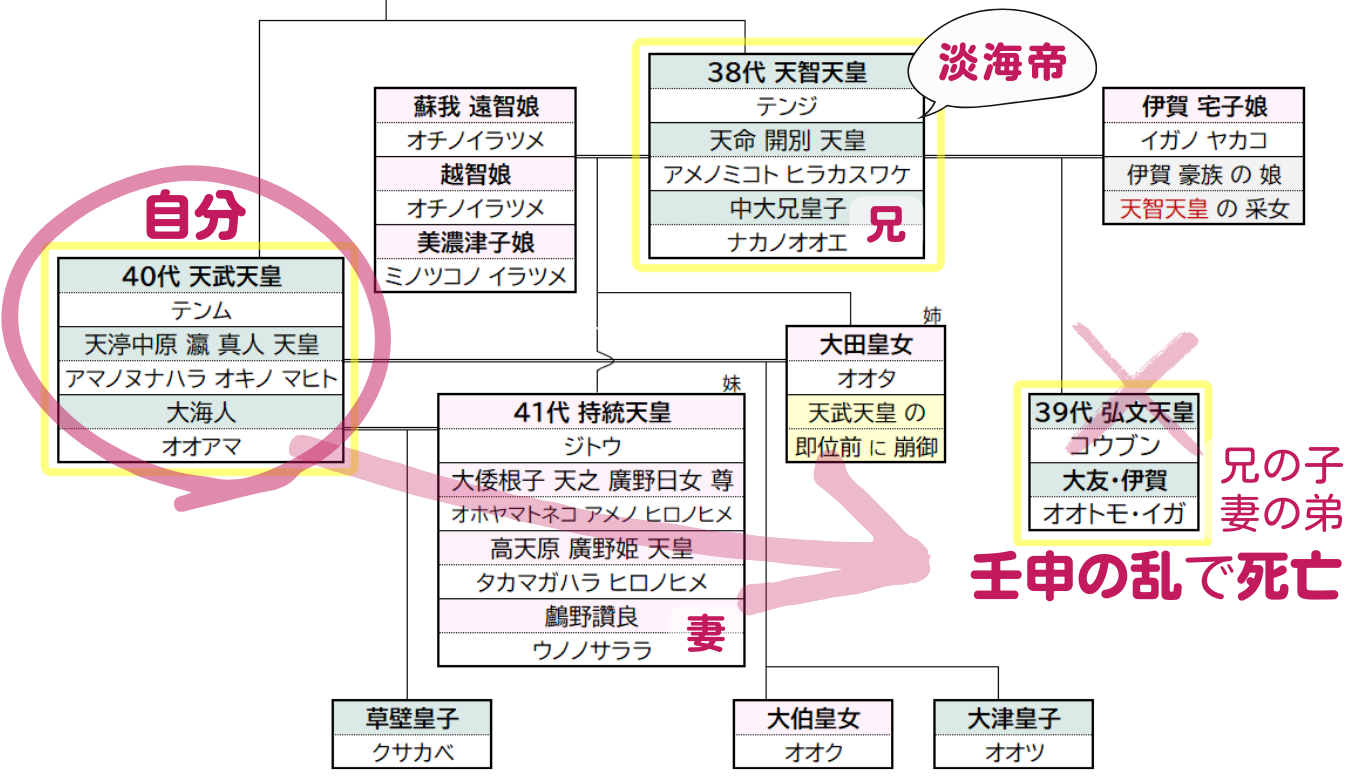

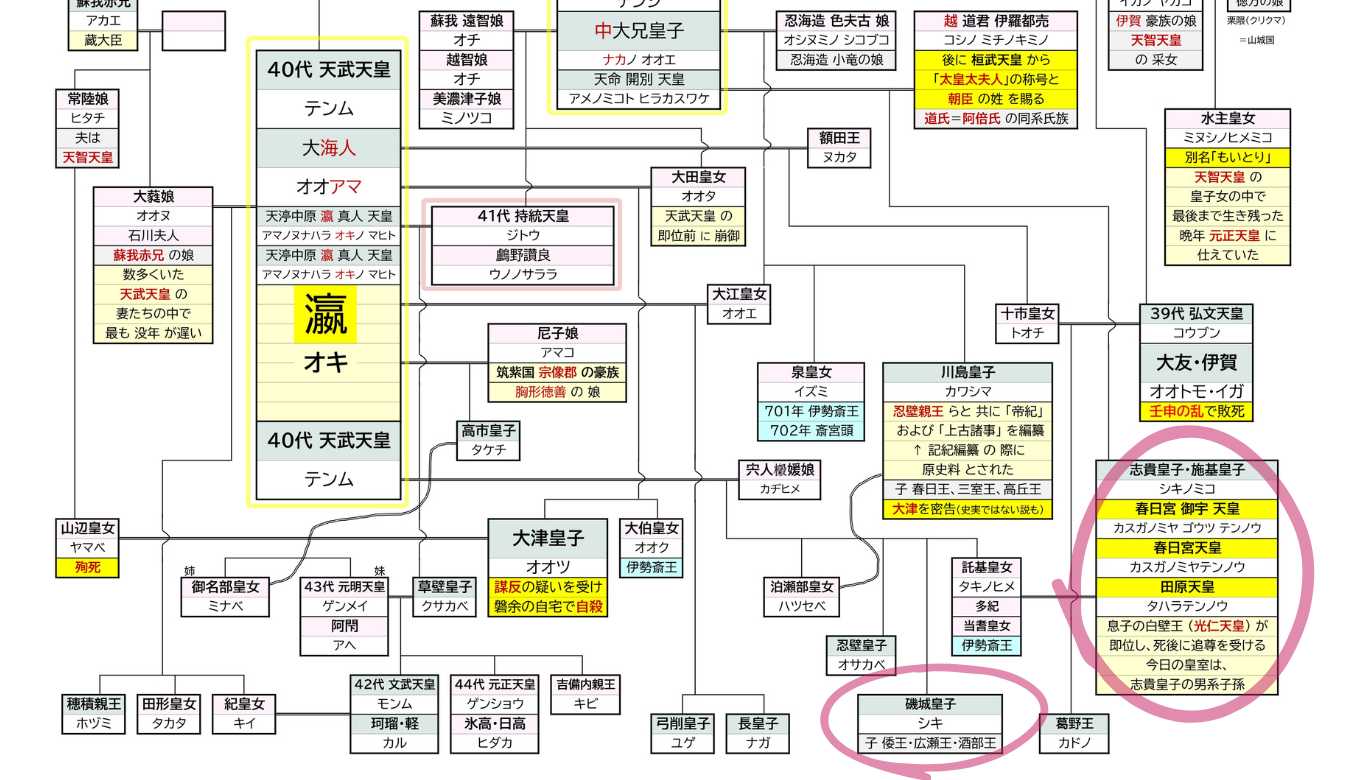

いったん即位した 兄の子 を殺して 自分 が 天皇となった。

自分の妻 は 先帝の娘 で、殺した 太子 の 姉 でもある。

神話や 上代天皇史の多くが 父子兄弟相争う悲劇であり、その原因としては どの子供に 皇位を与えるか、

また、自分の弟 にか、実子 にか、

またそこには 恋人であり 皇后でもある人の問題も含まれていて、

父 や 兄に味方するか、良人に味方するか。

肉親同志の 微妙な相続問題 や、愛憎問題が 主として 各天皇史 の多くの 悲劇の骨子 となっている。

神話や 上代史が そうなった理由の最大のものは、その 国史 をヘンサンした側が、直前に 肉親の愛憎カットウの果てに 兄の子を殺して皇位についているから で、

それを各時代の 神話や天皇史に 分散せしめて、どの時代でも それが主要な悲劇であり、悲しいながらも 美しいものに 仕立てる必要があってのことだ。

それが 記紀ヘンサンの主要な、そして差しせまった必要であったはずである。

赤の他人の天下をとるということは、それほど神経を使う必要のないことだ。

赤の他人同志なら勝った方が英雄で、それで通用するはずのものだ。

だから 日本の古代史だって、恐らく当時の レッキとした王様に 相違ないものが クマソ と かエミシ とか 土グモ とかと、

まるで怪物でも退治したように遠慮会釈なく 野蛮人扱い にされて、

アベコベに 退治した方の側は いつも 光りかがやく英雄 と 相成っているではないか。

むろん 統治の方便 として、それだけでは 済まないから、一応は 敵を 野蛮人 に扱っておいても、同時に その土豪の 子孫や 帰順者の首長を 国ツ神 に仕立てて 統治者の一族の如くにしてやることも必要であろう。

しかるに両面神話は、その最も主要な問題が肉親間の相続争いを各時代の悲劇として美化するだけのものではなくて、両面の一方には他人も含まれている。

即ち 肉親相続 の悲劇と 他人の天下を奪ったのとが 相重なり合い、それによって両面神話を複雑にもしているし、両面神話の形式がどうしても必要であった必然性も現れているのである。

それはなぜであろうか。

その「ナゼ」を 物的証拠で推理するのは どんな名探偵でも不可能で、特に私のような 素人歴史探偵には 困難であるが、しかし、それをいくらか推理する方法がないこともない。

それを推理する方法は、新しく 天下を平定した人 たちが 平定後に何をやったか、ということだ。

現存官撰史から判断して、新統治者の 第一祖は 天智天皇 であるが、しかし官撰史を 必要とした 当面の人々は 天武の一族 であるから、この 天武、及び その皇后で 次の天皇たりし 持統帝 及び その直系の帝らが 平定後に何をやったか。

それを シサイに 見てゆけば 何かの手ガカリはある筈です。

ところが、たしかに 驚くべき 奇怪なことが 行われておるのであります。

天武天皇の十三年二月に 使 をつかわして 畿内 に遷都の地 をさがさせたが(この 使者 の主席は 広瀬王 です)同じ日、三野王 らを 信濃につかわして 地形をしらべさせた。

・

・

書紀の文はそれを評して、「マサニ コノ地二 都ヲ ツクラムト 欲スカ」とありますよ。

信濃へ 遷都のツモリならんかと時の人は疑ったのでしょう。

三野王 は四月に戻ってきて 信濃 の図を奉ったが、翌年十月にも 使をだして 信濃 に 行宮 をつくらせた。

<メモ>

・行宮:一時的 な 宮殿

これは 筑摩、今の 松本 あたりの 温泉へ行幸 のためならん、と 書紀は書いています。

ところが、信濃遷都 も 行幸 も実行されなかった。

信濃 へ遷都 とか 行幸の問題 がなぜ起ったかというと、大化四年にも エミシ退治 のため 信濃 に要塞をかまえるようなことを やってるから、そういう必要があってのことでしょう。

天武天皇は「帝都 はいくつも必要である」と言明した記事が見えてます。

これだけなら、別に変でもないが、それから 3 3年後 に 妙テコリンの事が起った。

元正天皇 が 美濃 に 行宮をつくって行幸し、数日間 タギ郡 タド山 の 美泉 というのをのんで帰って、

「朕はミノの タド山 の 美泉 を連用して参ったが、顔と手はスベるようになる、痛みはとまる、白髪は黒くなる、夜も目が見えてくる、その他の何にでもきく。

まさに 老を養う 水の精 とはこれだ。

このフシギを 目のあたり見ては ジッとしてはおられん。

よって 養老 と 年号を変え、罪人の罪を許す」

大そう変った ミコトノリ を発して 年号 を変えて、大赦 を行いました。

俗に云う「孝子と 養老の滝が 酒になった」という話はツクリゴトで、これが 養老改元 の発令された真相なのであります。

<メモ>

・参考:養老町:孝子(こうし)物語-親孝行のむかし話-

・

・

信濃 と 美濃 へ 遷都 だとか 行幸 という目的は、実は その温泉が目当て のようだ。

<メモ:参考>

ここに思いだされるのは、日本武尊 が 伊吹山 で気を失って死にかけたとき、清水 をのんだら、いったん目がさめた という。

それで サメ井の美泉 とか称されて 天下に名高い 美泉伝説 がある。

<メモ:参考>

- サメ井の美泉=居醒泉=醒井(醒井宿)=玉倉部の清水

- 長浜・米原観光情報サイト:居醒の清水【平成の名水百選/水の郷百選】

- 関ケ原観光ガイド:玉倉部の清水・日本武尊居醒の泉

醒井の清水・居寤の清泉

醒井の清水・居寤の清泉

![]() ぽの

ぽの

※ ↑↑↑「斜体」が「坂口安吾」の文章です。

関連場所の地図

参考サイト

安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑪|まとめ

- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?

- ② 古い交通路は海ではなく山だった?

- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪

- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ

- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!

- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性

- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ

- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!

- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!

- ⑩ 身内のケンカと日本神話

- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事

- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨

- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄

- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田

- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ

- ⑯ 死をまぬがれる聖泉

- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺

- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠

・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧

※ 当記事は、上記シリーズ「⑪」です

以上、

「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑪」についてのブログ記事でした。