釧(クシロ)と聞いて、すぐに「腕輪」を思い浮かべる人は多くないかもしれません。

私自身も、地元「尼崎」にある 田能遺跡の出土品を見るまでは、そうでした。

けれど、装飾品としては少し不自然な点が、いくつもあります。

なぜそれは、着け続けられたのか。

そして、なぜ外されなかったのか。

この違和感を起点に、この記事では「釧を定義しない」まま、その置かれ方を見ていきます。

※なお、この記事で扱っている「釧(腕輪)」は、兵庫県・尼崎市の〈田能遺跡〉から出土した資料を起点にしています。

田能遺跡という場所そのものについては、以下の記事で、土地の配置や管玉との関係も含めて整理しています。↓↓↓

[関連記事:田能遺跡とは何か|腕輪(釧)と管玉が語り始める、尼崎の弥生]

釧は「装飾品」だったのか、という違和感

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した釧)

田能遺跡で出土した腕輪を最初に見たときの正直な感想は、「古代の人も、オシャレだったんだな」というものでした。

特別な人が身につけていた装身具なのだろう、と。

ぽの

ぽの

…と、子どもの頃は想像したりもしていました。

けれど、ある時から、少しずつ引っかかる感じが生まれました。

この釧が、「貝そのものではなく、白銅で作られた “模倣品” 」だと知ったからです。

模倣元は、おそらくゴホウラ貝。

南の海で採れる大型の貝で、尼崎では手に入らない。

最初は単純に、「だから仕方なく金属で作ったのだろう」と思いました。

遠くから貝を運ぶのは大変だし、材料を置き換えるのは自然な選択です。

けれど、そこで疑問が生まれます。

なぜ、ゴホウラなのか。

他の貝ではだめだったのか。

そもそも、なぜそこまでして「同じ形」を保つ必要があったのか。

そう思って調べていく中で、たどり着いたのが、山口県の 土井ヶ浜遺跡 でした。

ここでは、白銅ではなく、本物のゴホウラ貝で作られた釧が出土しています。

なお、山口・土井ヶ浜遺跡の展示では、このゴホウラ製の腕輪(釧)について、博物館職員から次のように説明があったそうです。

- 出土した釧は、腕に通すのが困難なほど小さい

- 出土した釧は、被葬者が子どもの頃から身につけていた可能性が高い

- この被葬者は、戦士とは考えにくい

(小さな腕輪を付けた状態では、激しい運動ができないため) - なぜこのような状態で埋葬されたのかは明確でない

- 儀礼的理由や忌みを遠ざけるための可能性も示されていた

(引用:実際に説明を受けた方のブログ )

しかも、被葬者の状態が、どうも普通ではない。

矢を受けた痕跡のある遺体。

そして、子どもの頃から身につけていたと考えられる、成長した大人の腕からは抜けないサイズの釧を着けたまま埋葬された例。

この話を知ったとき、田能遺跡の釧が、急に違って見えました。

「オシャレだね ♪」という最初の印象が、すっと引いていったのです。

少なくとも、気分で着けたり外したりする類の腕輪ではなさそうだ。

そう思ったとき、田能遺跡で見た釧が、ようやく「物」としてではなく、問いとして立ち上がってきました。

腕輪は、なぜ「釧」と呼ばれたのか

「釧」という字を眺めていて、どうしても腑に落ちなかったのは、この字のどこにも「腕輪」を直接示す要素が見当たらないことでした。

「金」と「川」で「釧」。

なぜ、「金」と「川」なのか?

素材や形状を表すなら、もっと分かりやすい字があってもよさそうです。

実際、貝で作られた釧や、玉製の釧も存在する以上、「金=金属製だったから」という説明だけでは、少し弱く感じます。

そこで、別の読み方はないのだろうか、と考えてみました。

たとえば「金」という字は、五行説では西や秋、終わりや収束を示す要素でもあります。

「川」は、流れであり、境界であり、こちらと向こうを分けるもの。

この二つを重ねると、「終わりに向かうものを、流して受け渡す場所」

そんな役割のイメージが、かすかに浮かび上がってきます。

もしそうだとしたら、「釧」という字が表しているのは、腕輪という “形” ではなく、

それを身につけることで担わされた “役割” だったのかもしれません。

……とはいえ、ここまで考えてみても、正直なところ、まだよく分かりません。

なぜ腕輪が「釧」と呼ばれたのか。

なぜこの字が選ばれたのか。

どこかで誰かが説明してくれていそうなのに、決定的な答えには出会えていません。

ぽの

ぽの

ただ、「腕輪=釧」という当たり前の対応関係を、一度立ち止まって見直してみることで、釧という存在が、少しだけ別の輪郭を帯びてきたようにも感じています。

血縁か、役割か…その前に立ち止まる

釧について調べていると、どうしても次の問いに引き寄せられます。

それは、「クシロとは、血縁集団のことだったのか、それとも役割だったのか」という問いです。

ぽの

ぽの

クシロを「釧」という漢字からいったん離れ、音だけで受け取ったとき、多くの人の頭に浮かぶのは「久代(苗字)」や「北海道の釧路(地名)」ではないでしょうか。

そこで「久代」について調べてみると、

「久代」は兵庫県川西市や岡山県総社市などに見られる地名であり、 名字としても現広島県東部(備後国)の久代村をルーツとする家系があります。

開墾地に由来する説として、摂津国の古代豪族「久々智」が開墾した土地を指す「久々智の料」が転じたもの、という説明も見られます。

……という記述に出会いました。

「久代(釧路)」「久々知」といった地名や姓が残っている以上、クシロ的な人々(特定の土地や役割を、長く担っていたと考えられる人々)が、ある程度まとまった集団として存在していた可能性は、否定できません。

ぽの

ぽの

土地に名が残り、人の名としても継承されている。

それだけを見ると、「血縁集団」として考えたくなるのも自然です。

けれど、ここで少し立ち止まってみたいと思います。

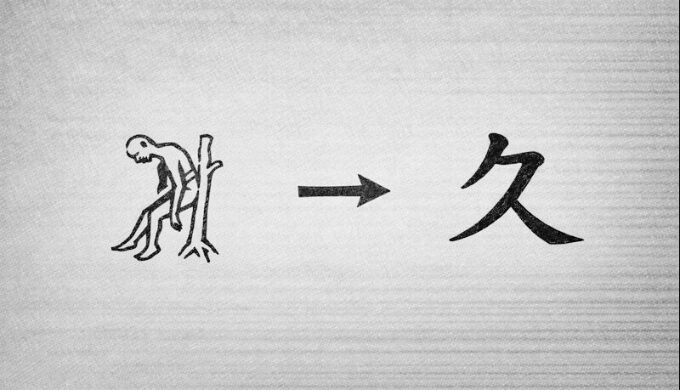

「久」という字が含む意味を辿っていくと、それは「死体を後ろから木で支えている姿の象形」と説明されることがあります。

そこから見えてくるのは、単に「長い時間」というよりも、生が終わったあともなお続く時間、あるいは、人の手を離れても残り続けるもの、という感覚です。

さらに「代」という字が重なることで、それは特定の個人や血縁ではなく、引き受けられ、受け渡され、続いていく枠のようにも見えてきます。

もしそうだとしたら、「久代」という名は、長い時間や、終わったもの、戻らないものを、代々引き受ける役割を担った場所、あるいは人々を指していたのかもしれません。

ここで重要なのは、それが「血縁ではなかった」と言いたいわけでも、「役割だったに違いない」と断定したいわけでもない、という点です。

むしろ、血縁として見えてしまうほど、それは長く、固定された役割だったのかもしれません。

役割が何代も続けば、それはやがて土地に結びつき、名前となり、「昔からそこにいる人たち」に見えるようになります。

けれど、その内実が血縁によるものだったのか、職能や配置によるものだったのかは、簡単には切り分けられません。

釧という存在も、同じです。

腕輪という「物」として見ると、装身具や権威の象徴に見える。

けれど、名前や出土状況、そして「身につけ続ける」という身体的な条件を重ねていくと、それは特定の役割を引き受けるための装置のようにも見えてきます。

だからここでは、クシロを「血縁」と決める前に、また「役割」と言い切る前に、いったん立ち止まっておきたいのです。

名前が残った理由。

土地に固定された理由。

そして、なぜ神名として前面に出てこなかったのか。

その答えは、血縁か役割か、という二択の先ではなく、そのあいだに置かれた、曖昧な配置の中にあるのかもしれません。

「着けるもの」と「担うもの」のあいだ

釧を「腕輪」として見ると、それは身につける装身具のひとつです。

着ける、外す、飾る。

そうした日常的な行為の延長にあるものとして、理解することもできます。

けれど、釧について集めた情報を重ねていくと、どうもその見え方だけでは収まりきらない感覚が残ります。

まず、釧は「身につけ続ける」ことを前提にしているように見える点が、気になります。

サイズや素材、出土状況を考えると、気分や場面によって着脱する装身具というよりも、身体に固定されること自体が意味を持っていた可能性が浮かび上がります。

着ける、というよりも、外せない。

あるいは、外さない。

そう考えたとき、釧は単なる装飾品ではなく、何かを引き受けるための装置のようにも見えてきます。

それは、目に見える役割ではありません。

権威を誇示するためのものでも、誰かに示すための記号でもない。

むしろ、その人がそこにいることで、何かが “こちら側” に溢れてこないようにする。

あるいは、誰かが直接触れずに済むよう、間に立って受け取る。

釧は、「着けるもの」と「担うもの」のあいだに置かれた存在だったのかもしれません。

こうした「身体に着け続ける」という前提は、釧単体ではなく、出土した場所や他の副葬品とあわせて見ることで、より立体的に浮かび上がってきます。

田能遺跡という土地の配置や、管玉と並んで出土している点については、こちらの記事で整理しています。↓↓↓

それはまだ仮の読みでしかありませんが、少なくとも、釧をただの腕輪として見るよりも、その配置は、少しだけ立体的に見えてくるように思います。

釧という名が、神名として残らなかった理由

ここまで、釧を「腕輪という物」「クシロという音」「血縁か、役割か」という複数の角度から眺めてきました。

その中で、ひとつだけ、ずっと引っかかり続ける点があります。

それは…釧(クシロ)という名が、神名として前面に残らなかったことです。

クシロに「近い」神名は、確かに存在します。

櫛代賀姫命 、櫛色天蘿箇彦命 、櫛甕玉 、櫛御方・奇日方 ……

音として、感覚として、「クシロ的」な響きがある神名は、各地の伝承に散在しています。

けれど、「釧(久代)そのもの」を神名とする存在は、はっきりとは見えてこない。

ぽの

ぽの

これは、単に資料が失われたからなのか。

それとも、意図的にそうなったのか。

ここでも、結論を急ぐことはできません。

ただ、ここまで見てきた釧の性質を重ねると、ひとつの可能性が浮かび上がってきます。

釧は、「祀られる側」ではなく、何かを担い、引き受け、身につける側…(神ではなく)人側に近い存在だったのではないか…という視点です。

神名として残る存在は、多くの場合、中心に置かれ、呼ばれ、語られ、象徴化されます。

一方で、釧はどうでしょうか。

身につけられ、外されず、代を越えて受け渡され、ときに死とともに埋葬される。

それは、目立つための名ではなく、語られるための名でもなく、機能として働き続けるものに近い。

もし釧が、「神」として祀られるよりも、「神と人のあいだで働く装置」あるいは「役割を身体に固定するための印」だったとしたら。

その名が、神名として前に出てこなかったことも、むしろ自然に思えてきます。

語られなかったのではなく、語られる場所に置かれていなかった。

名前は残る。

物も残る。

土地や姓にも痕跡は残る。

けれど、それが「神」として語られることはない。

釧という存在は、そうした曖昧な位置に、意図的に…あるいは必然的に…配置されていたのかもしれません。

だからこそ、私は今、釧を見て「よくわからない」と感じる。

そしてその違和感こそが、釧が担っていた役割の痕跡なのではないか。

釧は、沈黙しているのではなく、沈黙する場所に、最初から置かれていた。

そう考えたとき、釧という名が神名として残らなかった理由は、少しだけ、腑に落ちる気がするのです。