坂口安吾 の 新日本地理「飛騨・高山の抹殺」について。(その ⑬)

- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?

- ② 古い交通路は海ではなく山だった?

- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪

- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ

- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!

- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性

- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ

- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!

- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!

- ⑩ 身内のケンカと日本神話

- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事

- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨

- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄

- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田

- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ

- ⑯ 死をまぬがれる聖泉

- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺

- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠

・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧

※ 当記事は、上記シリーズ「⑬」です

安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑬

「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺」というお話は、「青空文庫」で、読むことが出来ます。

\ 全文はこちら /

が、私がこれらを記事にする目的は「誰かや何かへ対する批判」ではありません。

複数の立場から書かれた異なる伝承(「記紀」含む)の内容から「そうした言葉が残された背景を知りたい」という思いがメインです。

その点を、ご理解の上、読んでいただけると有難いです。

(堅苦しくなりましたが、要は「和やかにいこうね」っておねがいです)

「白黒の文字」だけだと、情報が上手く入らない「ポンコツ脳」なので、自分の為にちょっと整理してみました。↓↓↓

敗者の大友皇子と蘇我赤兄

・青空文庫編:安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺――中部の巻――坂口安吾

↑↑↑ 上記の内容に「改行」「空白」「…」「リンク」「補足」「画像」等 をプラスさせていただきました ↓↓↓

※ 「斜体」が「坂口安吾」の文章です。↓↓↓

実際、まったく マンナカ なのですよ。

神話自身が マンナカ だと云っているのですから。

つまり、豊葦原の中ツ国 という 天孫降臨 にからまる 両面神話 があったではありませんか。

日本の 中ツ国 で 大国主 の住むところ だと云うから 大和 かと思うと、さにあらず、ミノ藍見川 のほとりだ。

【藍見川=長良川】

<メモ>

・藍見川=長良川

・

・

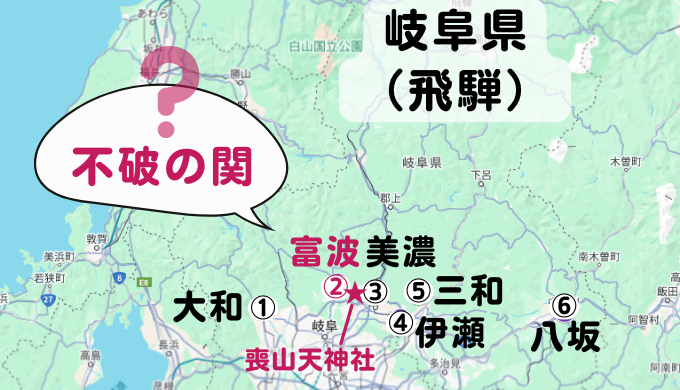

そこは ヒダ が ミノ に接するほぼ マンナカ でもあって、その近所には 三和 もある。

八阪ヒメ の生れたところらしい 八阪 もある。

昔の ミノ のマンナカらしい ミノの町 もあるし、大和もあるし、伊瀬もあるし、富波 もある。

<メモ>

この場合の 不破の関 は 武儀郡 と境を接する 富波 であったに相違ありません。

この 富波 からヒダ へ向えば、天ノワカ彦 の 喪山 をはじめ山また山がつづくことになるのです。

人麻呂 が 不破山 をよんだ 歌の順路 はピッタリします。

<メモ>

- 人麻呂がよんだ歌=高市皇子が亡くなった時に読んだ歌

- <前略>…吾が大王の 聞こし食す 背面の国の 真木立つ 不破山越えて 狛剣 和射見が原の 行宮に 天降り座して 天の下 治め賜ひ…<後略>

- 参考:万葉集を読む:柿本人麻呂の儀礼的挽歌

- 参考:竹取翁と万葉集のお勉強:高市皇子尊と人麻呂の殯宮の挽歌

・

・

天のワカ彦 が 天照大神 の返し矢で胸を射ぬかれて死んだのは 藍見川 の 左側 ですが、両面スクナ の ヒダ伝説 によると、彼が ミノ へ出陣して 矢で負傷して 敗退した地点は ブギ郡 の 下保(※) で、実に 藍見川 をはさんでちょうど 右 と 左 なのです。

・

・

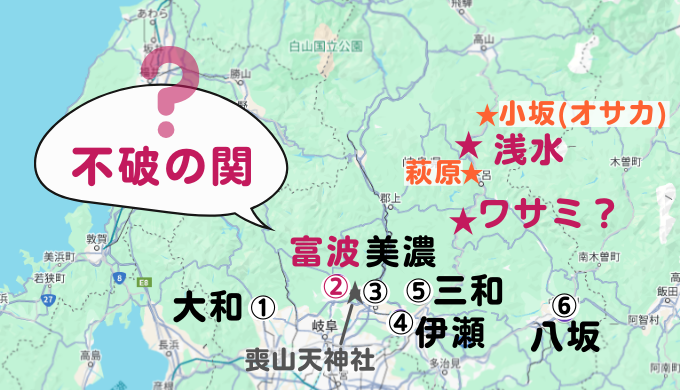

しかし 高市皇子 が 天武軍 の 先陣 をうけもっていたらしい ワサミ は、今 の ヒダ金山 のあたり、この 郡 は 当時 は ミノの国 に含まれていたようで、この 金山近辺 をワサミ郷 と 昔は云っていたらしいようでもあります。

けれども、この同じ郡の 北端 ちかく、ヒダ へ最も近いあたり、小坂 だの 萩原 だのと重大な二つの町の マンナカへんの 上呂に、昔から有名な 浅水橋 という橋があるそうです。

【浅水橋(アサンズ橋)】

この 浅水 が ワサミ かも知れませんな。

ここは昔のヒダ、ミノ両国 の 交通の最大の要点 でしたろう。

さすれば、ここに 侵入軍 の 先鋒 があったのは当然でしょう。

しかし、そこで 大友皇子 の 敗退の地 がどこであるか。

むろん 正しい真相が これに限るという如くに 分りッこありません。

この敗退ぶりを スクナの伝説で申すと、下保 で負傷して、いったん 宮村 へ逃げ、宮川 をはさんで戦って 今の 水無神社 のところで死んだということになっています。

【水無神社】(スクナが亡くなった場所)

・

・

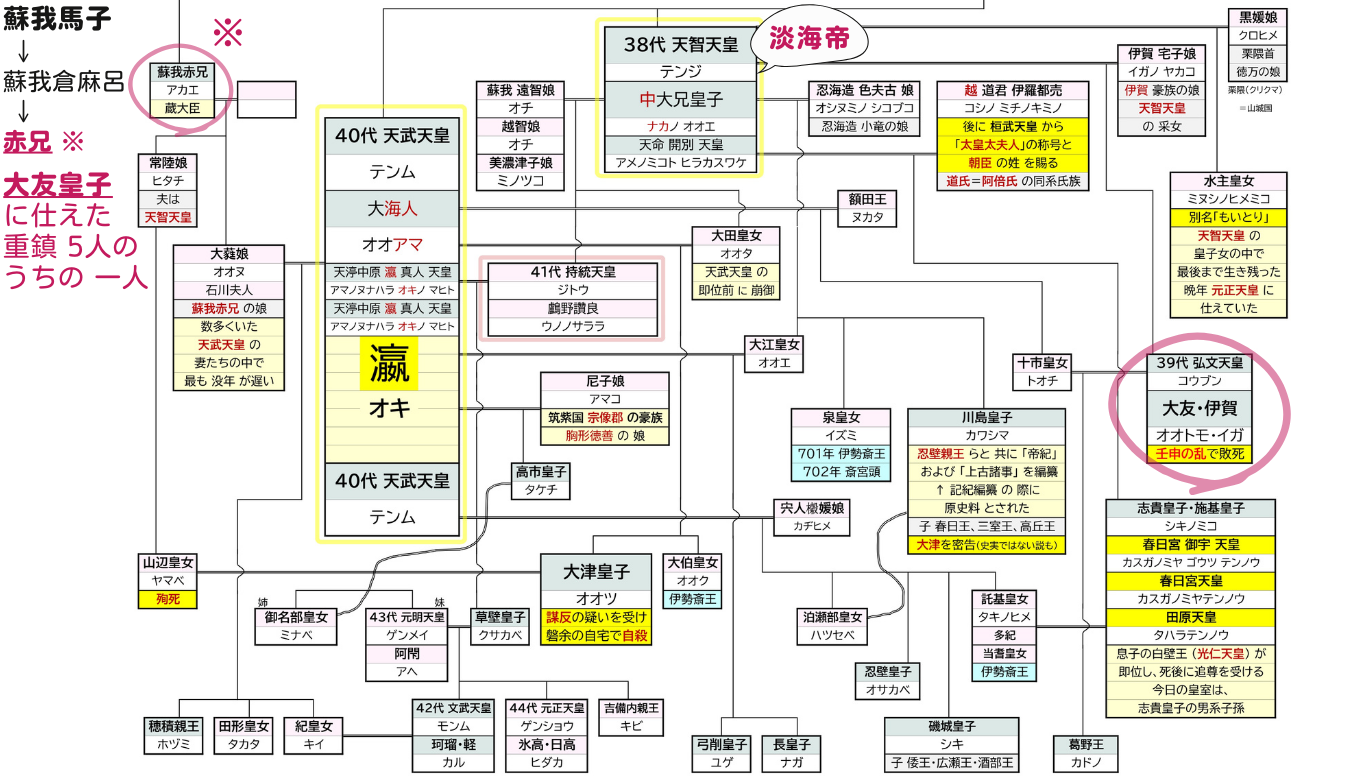

書紀 の 戦記は 近江 に当てはめてるから、ハッキリ分りませんが、大友皇子 は 二十日あまり 奮戦の後、粟津 で負けて逃げ場がなくなり 山前に身を隠してクビをくくって自殺したという。

このとき 皇子側 には 智尊 という大将が突如現れて 大奮戦していますが、橋のマンナカ を 切り落して戦ったという。

ヒダ に「中切」という地名が方々にあるのは、これと関係があるのでしょうかね。

皇子の自殺は 七月二十三日 でした。

多くの家来は みんな皇子をすてて 逃げ散りました。

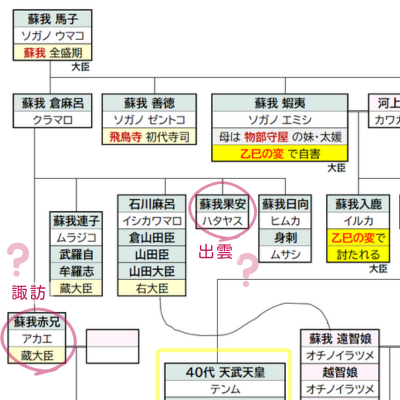

皇子に 仕えている 重臣は みんな 天智帝 以来 の高位高官 で、蘇我赤兄、中臣金、蘇我果安、巨勢人、紀大人、この五人が 特別重臣。

特に 最も 重臣たるのが 左大臣 蘇我赤兄 ですが、これと 同じ名 が 妙なところ に現れています。

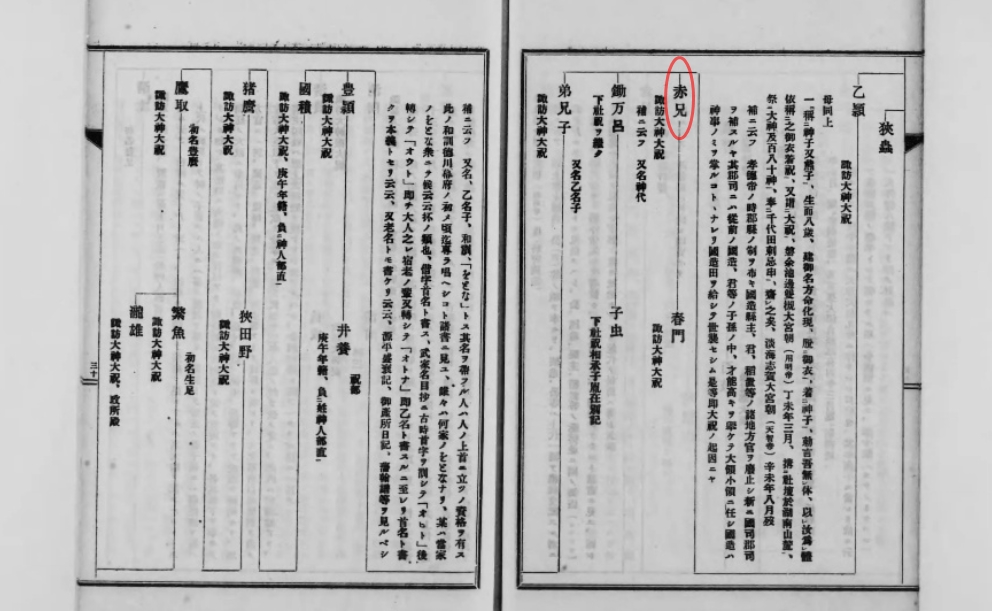

諏訪神社 の 神氏系譜 というものに、神様から代々の系図 があって、武ミナカタの命 の 子孫 が スワの大祝 として今に相伝えて、当時は

乙穎(天智の人)――赤兄

となっており、天智のころの人の次の 赤兄 といえばまさに時代が合っています。

なお、蘇我 という地名は このあたりにはフンダンにあったのも事実です。

<メモ>

諏訪氏:大祝いとは?

大祝とは、諏訪明神 の依り代として 諏訪社の 頂点に位置した 役職で、上社大祝は 古代から 近世末に至るまで 世襲され「諏方氏」を名乗りました。・中世までは 諏訪の領主として 政治権力も握っていましたが、江戸時代に入り 藩主諏訪家と大祝諏方家ができ、完全な 政教分離がなされました。

・明治維新を経て 神官の世襲制度が廃止されるに伴い 大祝職も廃止されました。

・生き神様を祀る信仰が存在しつづけた神社は 全国でも珍しいといわれています。

・(引用:諏訪氏系図 正編)

・

・

「果安(ハタヤス)」

・

・

【追記】

「果安」って「蘇我」と「出雲」に二人いた!とか思ってたら、「果安」他にもいっぱい(?)いた!

…「果安」とは何のキーワードだ?

はたやす…ハタヤス…秦安…?!「秦氏」関係なのか…?

・

・

※ ↑↑↑「斜体」が「坂口安吾」の文章です。

関連場所の地図

参考サイト

安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑬|まとめ

- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?

- ② 古い交通路は海ではなく山だった?

- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪

- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ

- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!

- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性

- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ

- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!

- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!

- ⑩ 身内のケンカと日本神話

- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事

- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨

- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄

- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田

- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ

- ⑯ 死をまぬがれる聖泉

- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺

- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠

・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧

※ 当記事は、上記シリーズ「⑬」です

以上、

「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑬」についてのブログ記事でした。