坂口安吾 の 新日本地理「飛騨・高山の抹殺」について。(その ⑱)

- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?

- ② 古い交通路は海ではなく山だった?

- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪

- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ

- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!

- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性

- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ

- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!

- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!

- ⑩ 身内のケンカと日本神話

- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事

- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨

- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄

- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田

- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ

- ⑯ 死をまぬがれる聖泉

- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺

- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠

・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧

※ 当記事は、上記シリーズ「⑱」です

安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑱

「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺」というお話は、「青空文庫」で、読むことが出来ます。

\ 全文はこちら /

が、私がこれらを記事にする目的は「誰かや何かへ対する批判」ではありません。

複数の立場から書かれた異なる伝承(「記紀」含む)の内容から「そうした言葉が残された背景を知りたい」という思いがメインです。

その点を、ご理解の上、読んでいただけると有難いです。

(堅苦しくなりましたが、要は「和やかにいこうね」っておねがいです)

「白黒の文字」だけだと、情報が上手く入らない「ポンコツ脳」なので、自分の為にちょっと整理してみました。↓↓↓

両面宿儺と飛騨の匠

・青空文庫編:安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺――中部の巻――坂口安吾

↑↑↑ 上記の内容に「改行」「空白」「…」「リンク」「補足」「画像」等 をプラスさせていただきました ↓↓↓

※ 「斜体」が「坂口安吾」の文章です。↓↓↓・

この寺(千光寺)の縁起の上で 開山になっているのが スクナ で、本当に寺をたてたのが 真如 だとすると、廃太子 真如 ということから考えて、ここが スクナの墓、否、大友皇子、日本武尊 らの運命を負うた人の墓と見てよろしいかと思う。

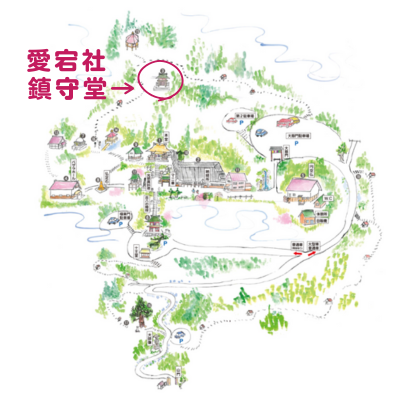

古墳(墓)と思われる千光寺裏の「愛宕神社」↓↓↓

(引用:飛騨 千光寺:諸堂案内)

・

・

たしか縁起の一本には ここが タタリ の本家 でここを霊場にしないと 天下は平にならんという意味が 書かれていたのがあったようだ。

ここがそういう ヒダの国 の ヒツギのミコ の墓 なら、ここにも 墓の中に身がないのか、胴だけでもあるのか、これは見当がつかない。

この寺は 戦国時代に 武田信玄の手勢に 一物も残さず 焼き払われてしまったが、それは ここに僧兵が籠っていたためであった。

この焼亡がなければ 恐らく 相当の珍しい史料が あったと思う。

千光寺 は ヒダの社寺でただ一ツ 後々の世まで 国家守護のオマモリを 朝廷へ毎年お納めしています。

<メモ>

江戸時代後期までは、飛騨一宮神社の別当職も兼ね、天皇御即位の際には、国家安穏玉体安穏、万民豊楽、諸人快楽を祈念して 一位の笏木 の献上もしていました。

(引用:千光寺:千光寺の歴史)

「国家守護のオマモリは一位の笏木?」…と思ったけれど、これだと「天皇即位の際」のみで「毎年お納め」じゃないよね。

とにかく、両面神話の 主人公の本当の運命が どの神や 天皇 や 皇子に ちかいのか、それは知ることができないが、ただ スクナ のように古い時代のものではなくて、天武即位 直前の 犠牲者であったと見るべきであろう。

したがって、スクナ が 鍾乳洞を 常の住居にしている筈はなく、彼がそこに住んだとすれば、それは 追いつめられた 最後の時 であり、そして 大友皇子 の場合を当てはめれば、彼は そこで 首をくくって自殺 したのであろう。

スクナは 敵軍来るときいて、ミノ の ブギ郡 の 下保 へ出陣したとあるが、そして その辺が たしかに 両面神 の 最も 主要な戦場 を暗示しているのは 事実であるが、ケサ山千光寺 の所在地を ヒダ の 丹生川村下保 という。

彼が傷いて敗退した ミノの地名 をかりたのかも知れない。

しかし、この山奥へ追いつめられて ホラアナで死んだミコ は、この山奥で 王様たるべき人 ではなかった ようだ。

・

・

それは書紀の 壬申の乱 の戦場をシサイによむと、その戦場は 大和 ではなく ヒダ でなければならぬ筈だが、ヤマト だの ナラの山 ができて、それを兵隊たちが「古京」とよんでいるのだ。

大海人皇子(天武天皇)に味方した大伴吹負が倭京(飛鳥の古い都)を制圧して北上したとき、大野果安は北から奈良盆地に進入した。

果安は、及楽山(ならやま、奈良の山)に陣を敷いた吹負と戦い、これを破った。

果安は追撃して八口に至り、高地に登って倭京を見下ろした。果安は街路に楯が並べられているのを見て伏兵を疑い、引き返した。その楯は、及楽山の戦いの前に荒田尾赤麻呂と忌部子人が並べたもので、京を守る兵力は少なかった。

果安の逡巡のおかげで、吹負は援軍と合流し敗走した兵を集める猶予を得た。

その 古京 は恐らく 近江 に対する 古京 ではなくて、ヤマト、アスカ に対する 古京 であり、そして ヒダの地に 古京 がある ユエン は、ヒダの王様 がここの ミヤコを去って ヤマト や アスカで新しい都をひらいていた せいだろう。

その一族(ヤマトやアスカで新しい都をひらいた一族=勢力①)と 天武帝の一族(=勢力②) が 赤の他人 か 血族であるか。

どうも 血族的 ですね。

そして まつろわぬ スサブル神(赤の他人)を平定した 前世代(=勢力③)は ヒダの地 へ 天ツ船 でのりこんだんだろう。

- ①「古京:ヒダ/新京:ヤマト・アスカ」である一族

- ② 天武帝の一族(①と同族)

- ③赤の他人を平定した前世代=飛騨の地へ「天ツ船」でのりこんだ一族

それも そう遠い過去ではなかったようだな。

しかし、その 船つきの地点 に古墳が一ツもないそうだが

――それは 彼らの 良き地を探しての 移動が迅速 のせいかも知れん。

彼らは たしかに 甚だ 活動的な人種で、馬と弓矢に長じており、この 二ツ と 斧 が 主要な 生活必需品 であったらしいし、すでに 建築の心得 もあった。

ヒダのタクミと云う通りさ。

もっとも、逃亡した ヒダのタクミ(奈良 や 京都の 建築に徴用された 奴隷だ)の捜査 と 逮捕を命じている 千百年ほど昔の 官符の一ツに

「ヒダの人間は 言葉も容貌も 他国に異るから 名を変えてもすぐ分る」と但し書がついてる。

これが どうも分らぬけれども、タクミの系譜は 日本の支配者 たりし ヒダ人とは別 なんですかね。

とても 拙者の手には負えません。

- 赤の他人を平定した前世代=飛騨の地へ「天ツ船」でのりこんだ

- 活動的(移動が迅速)

- 馬と弓矢 に長じている

- 斧 が生活必需品(金太郎?両面宿儺?)

- 建築 の心得がある

- 飛騨の匠(奈良 や 京都の 建築に徴用された 奴隷)

- 顔が特徴的

- ①②の飛騨人とは別系統?

しかし ヒダ特有らしい顔、ヒダのタクミの顔 は 今も多少残っています。

どんな顔かというと、仁王様 や 赤鬼青鬼 や、女の顔 の 場合だと ナラ のミヤコの 古い仏像 がそうだ。

自分たちの顔が 仁王 や 仏像 の原形 なのさ。

仁王様 が スゲ笠なんかかぶって歩いているのに 何人も会ったよ。

二ツの目の上や ホッペタに ゴツゴツとコブのある顔だ。

女の場合にも そうでもあるが、脂肪によってコブとコブの谷間が平らになると、まんまるい仏像の顔になる。

今でもヒダの名もない寺の 名もない仏像に、勿論その存在は誰にも知られていませんから 国宝などではないが、それは驚くべき名作がありますよ。

探せば 諸方の名もないところに、いくらでも在るのかも知れませんが、そっちの方を見て歩くヒマがありませんでした。

・

・

私の見たのは 大雄寺(ダイオージとよむ)の身長三尺ぐらいの小さな 仁王一対と、国分寺 の 伝行基作という 薬師座像 と 観音立像 と ヒダのタクミ自像 二ツですが、大雄寺 の 仁王 は 日本一の仁王 だと思いましたし、国分寺 の 薬師 と 観音 に至っては 日本の仏像でいくつもない 第一級品中 の 一級品 ですよ。

これは国宝になっていますが、伝行基作はウソで、ヒダのタクミの作 にきまってます。

ヒダのタクミ には名前がない。

タクミ は ヒダ のあたり前の商売のせいか、米やナスをつくる百姓が作者としての名を必要としないように 名を必要としない らしい。

かかる本質的な職人が 名人になると、怖しい。

濁りも曇りもありません。その心境にも 曇りなくムダな饒舌がなく、そして、その心境と同じように 技術が円熟して、まことにどこにもチリをとめないというのが ヒダの名人の作 です。

それが 国分寺 の 薬師 と観音ですよ。

(画像引用:飛騨国分寺 本尊薬師如来)

(画像引用:飛騨国分寺 聖観世音菩薩)

アア美しい、と云えば、それで尽きてしまうぐらい、カゲリと多くの観念とが洗い去られているのです。

高山の商店へ買い物に行くと、これは出来が悪いから 良い品が来たとき買ってくれ(よそ出来の製品を売る洋品屋でもそう云う)と云う店と、さかんによその店の悪口をならべたてながらあまり良からぬ品をうりつける店と二ツのタイプがある。

前者もタクミのカタギであろうが、後者とてそうで、タクミの中にもヘタもいるし ヘタのくせに悪口は一人前に云う。

世界中のタクミに 共通する気質の一ツだろう。

しかし、この二ツの差が甚しくて、実に一方の方は ウンザリするほど よその悪口を言いたがりますよ。

しかし 商人のタクミ気質にも拘ら ず高山の細工物は 必ずしもタクミ的ではない。

やや良き物もあるが、甚だ悪い物も少くない。

人麻呂時代にかえるべし。

人麻呂は歌っていますよ。

かにかくに物は思はず ヒダたくみ打つ墨縄のただ一筋に

※ ↑↑↑「斜体」が「坂口安吾」の文章です。

関連場所の地図

参考サイト

安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑱|まとめ

- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?

- ② 古い交通路は海ではなく山だった?

- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪

- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ

- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!

- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性

- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ

- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!

- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!

- ⑩ 身内のケンカと日本神話

- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事

- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨

- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄

- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田

- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ

- ⑯ 死をまぬがれる聖泉

- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺

- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠

・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧

※ 当記事は、上記シリーズ「⑱」です

以上、

「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑱」についてのブログ記事でした。