日本神話に出てくる 出雲の双子王 は確かにいた!…っぽいので、まとめました。

<関連記事>

・出芽(イズメ)の国「出雲」

神話に出てくる「出雲の双子王」は確かにいた!

出雲の系図は、日本書紀 や 古事記、出雲風土記 と内容が微妙に異なります。

その中で、私が最初に見た系図は「出雲口伝」のものでした。

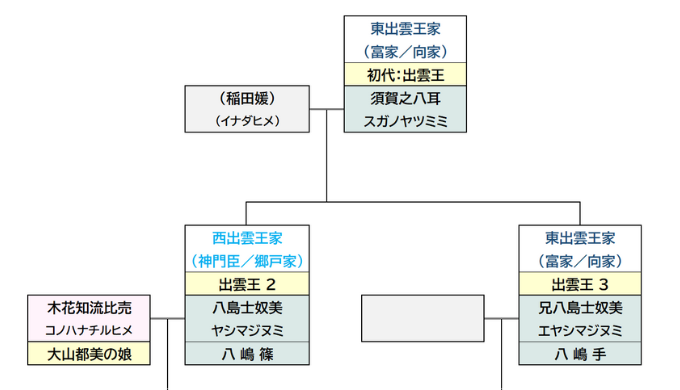

「出雲口伝によると、出雲王家のスタート(初代~3代目)が以下の通り。

「出雲口伝」での系図(初代~3代目)

<参考>

・稲田宮主須賀之八耳神

● 出雲王2代目:八島士奴美(八島篠)

● 出雲王3代目:兄八島士奴美(八島手)

出雲国は「東出雲(郷戸家)」と「西出雲(富家)」に分かれていて「2王制」で治めていたんだとか。

各王家が 交互 に 主王と副王をを出し、その二人が国を治めるシステム。

・主王=大名持(オオナモチ)

・副王=少名彦(スクナヒコ)

そして、相続は「末子」が行います。

そんな、出雲国の 初代~3代目 を見てみると、「2代目」と「3代目」がどう見ても 兄弟と思われる名前となっています。

「八島士奴美」と「兄八島士奴美」

別名「八島篠」と「八島手」

どう見ても「兄弟」または「双子」な 雰囲気。

しかし、正直に言うと 私は 最初 こう思っていました。↓↓↓

「大昔の事だし、きっと名前とか適当でしょう?」

「本当に兄弟として存在していたのかも、怪しい話だよね~」

…と。(話を受け継いできた人々に対して 大変失礼な話でゴメンナサイ…)

しかし、どうも…本当に出雲国の王には「兄弟がいた」それもなんと「双子だった!!」のは「本当の可能性が高い」と言われている話らしいですね。

というのも、かつての「出雲国」には「二子村(フタゴムラ)」という村があったようなのです。

出雲国に「二子村」があった

【島根県松江市八束町二子】

現在も「島根県松江市八束町(ヤツカチョウ)」に「二子(フタゴ)」という地名が残っているのです。

読みが「ニシ・ニコ」ではなく、「フタゴ」なのでしっかり「双子っぽさ」がありますね。

でも、古語の時代に「二子」を「フタゴ」なんて読み方したのか?と疑問が湧きましたが、「ふた」は 和語 の「二」とのこと。

なので、古くから「フタゴ・フタコ」という読みはあったようです。

<参考>

・Wikipedia:二子村 (島根県)

・Wikipedia:島根県

「二子村」があるのは八束水町

ちなみに、伝承の残る「出雲王」の中に「八束水臣津野命(ヤツカミズオミツノ/オミズヌ)」という名の人がいます。(略して「オミズヌ」)

そう、「二子村」がある「八束水町」を 冠する名前の王なのです。

ちなみに、オミズヌは「7代目」の 出雲王です。

なんと、この オミズヌ にも「双子説」がある んですよね。

「え?出雲王って双子 多いんか?!」

「ん?双子といわれてる 八島士奴美(兄弟)は 実は オミズヌ のことなの?(二子村が「八束水町」にあるしで)」

?!!!

と、

ここらへんは「また別の謎」で混乱がおきるので、この疑問については別に整理をしたいと思います。

(今のところ私自身は「何がなんやら?」理解が追いついていない状態でございます。)

関連記事・参考サイト

<関連記事>・その他「出雲」関連記事を読む

<参考サイト>

・出雲国風土記現代語訳

・玄松子の記憶:出雲国風土記所載社

<Wikipedia>

・島根県

・出雲風土記

神話に出てくる「出雲の双子王」は確かにいた!|まとめ

というわけで、古代出雲に「双子の王がいたのか?」については、「絶対にいた!」とは モチロン なりませんが。

「双子(兄弟)だという伝承がある王」がいたとされる町 に「二子村」があったのは確かなようです。

ロマンがありますね!

以上、

神話に出てくる「出雲の双子王」は確かにいた!…についてのブログ記事でした。