古墳から出土した 釧(腕輪)を見ると、つい「権威の飾り」「呪具」「交易品」と言いたくなります。

でも、それだけで片づけると、なぜ “腕輪” で、なぜ “ゴホウラ” なのかが置き去りになります。

今回は人や族から少し離れて、形・素材・身につける行為そのものから、クシロの役割を読んでみます。

ちなみに「クシロという言葉自体」については、前回の記事で一度立ち止まって整理していますので併せて読んでいただけると嬉しいです。↓↓↓

釧(クシロ)とは何か|血族ではなく「役割」として読む、その手前

釧(クシロ)とは何か|血族ではなく「役割」として読む、その手前

ここでひとつ補足しておくと、「クシロ」と呼ばれる釧(腕輪)は、必ずしもゴホウラ製(ゴホウラを模した金属含む)とは限りません。

釧は、貝製・石製・金属製と様々な素材や形で作られています。

その中でも、「ゴホウラ」を使った(模した)「腕輪」が繰り返し選ばれてきた点に、私は引っかかりを感じています。

目次

なぜ「釧=権威の装飾」で終わらせたくないのか

釧(腕輪)は、これまで「権威の象徴」「呪術具」「身分を示す装身具」と説明されることが多くありました。

確かに、腕に装着され、素材も特別である以上、目立つ存在であったことは否定できません。

実際、尼崎・田能遺跡 で出土した釧を子どもの頃に見たとき、私自身も

「古代の人もオシャレやったんやな」とか、

「けっこう偉い人が住んでたんかな」

くらいの印象しか持っていませんでした。

大人になってからも、その感覚は正直あまり変わっていなかったと思います。

[関連記事:田能遺跡とは何か|腕輪(釧)と管玉が語り始める、尼崎の弥生]

ぽの

ぽの

[関連記事:大物主は、なぜ沈黙しているのか|日本神話での「語られなさ」を読む]

そこから、資料を読み直し、他の土地の釧や配置を見比べるようになってから、同じ釧が少し違って見え始めました。

誇示や装飾というより、「ある条件を引き受けている状態」を示す印のように感じられるようになったのです。

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した釧)

上記の釧(田能遺跡出土)は白銅製ですが、よく見ると、自然な円ではなく、巻貝の形を思わせる歪みを持っています。

少し不格好な腕輪に見えるかもしれませんが、これは「貝を模倣した形」と考えられています。

ぽの

ぽの

つまり、素材は金属に置き換えられても、形そのものはゴホウラ的な構造を保っているのです。

権威を示す装飾であれば、首や胸、あるいはより視線を集める場所に置かれても不思議ではありません。

にもかかわらず、釧は一貫して「腕」に置かれています。

この配置の癖そのものが、釧を単なる装飾品として読むことへの違和感を、あとから静かに浮かび上がらせてきました。

腕輪という形が選ばれる理由|“腕”は境界に先に出る部位

腕は、身体の中でも最も早く外界に触れる部位です。

作業をする、物に触れる、境界を越える……そのどれもが、まず腕から始まります。

顔や胴体が出る前に、腕だけが先に外へ伸びる場面は、日常の中にも数多くあります。

釧が首飾りではなく腕輪であることは、「常に見せる」よりも「常に使われる」場所に置かれている、という読みも可能ではないでしょうか。

腕は、労働や儀礼、触れる行為と切り離せません。

もし釧が役割を示すものであったとしたら、それは 静的な身分表示 ではなく、動作や工程と結びついた標識 だった可能性があります。

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した管玉)

田能遺跡から出土した釧も、単独ではなく管玉と組み合わされていました。

これは「飾るための完成形」というより、身につけたまま何かを行う前提の配置に見えます。

腕という部位に釧が置かれることで、その人が担っていた工程が、身体の動きと一体化していたのかもしれません。

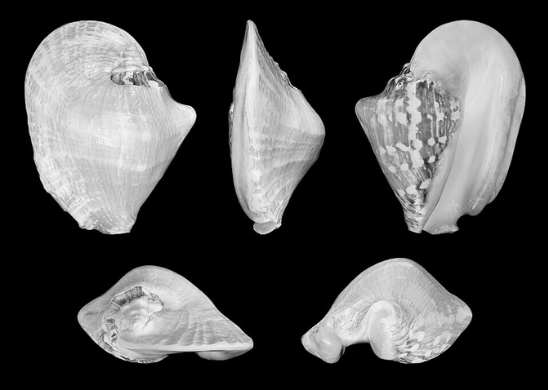

ゴホウラという素材が選ばれる理由|貝・海・南方という条件

ゴホウラは、明らかに特別な貝です。

南方の海に由来し、内陸では自然に手に入るものではありません。

そのため、交易品・貴重品として説明されることが多い素材でもあります。

ただ、それだけなら、なぜ他の貝ではなくゴホウラなのか、という問いが残ります。

ゴホウラは、海・水・境界と深く結びつく素材です。

殻の形状、質感、そして「内と外」を明確に分ける構造を持っています。

これは、単なる美しさ以上に、「境界を扱う素材」としての性質を感じさせます。

腕に装着されるゴホウラ製の釧は、身体の内側と外側のあいだに置かれます。

その配置は、海と陸、生と死、内と外といった複数の境界を象徴的に重ねているようにも見えます。

素材としてのゴホウラは、力を誇示するためというより、ある条件や性質を身体にまとわせるために選ばれた可能性を含んでいます。

「身につける」は、役割を可視化する行為だったのか

釧を「身につける」という行為そのものにも、注目したい点があります。

装飾品であれば、必要に応じて外され、場面によって付け替えられることも多いでしょう。

しかし、釧の場合、身につけることで初めて成立する役割があったのではないか、という可能性が浮かびます。

身につけるとは、単に持つこととは違います。

身体の一部として扱われ、動作や立場と切り離せなくなります。

もし釧が、特定の人格や血縁ではなく「工程を引き受ける立場」を示すものであったとしたら、それは外から与えられる称号ではなく、身体に貼り付く条件だったのかもしれません。

この視点に立つと、釧は「力を持つ人の証」ではなく、「この人が今、何を担っているか」を周囲に示す標識として読めます。

身につけている間だけ成立する役割…その一時性もまた、釧の重要な性質だった可能性があります。

田能遺跡の釧に戻る|“誰のものか” より、“どの工程か” を見る

改めて、尼崎・田能遺跡の釧に目を戻します。

ここで重要なのは、「誰が身につけていたのか」を特定することより、「どの工程で使われた可能性があるのか」を考えることだと思います。

副葬品や祭祀具と即断してしまうと、釧は死後の世界に属する物になってしまいます。

しかし、生前に身につけられ、特定の工程を担うための道具だったと考えると、見え方が変わります。

釧と管玉の組み合わせも、「完成された装飾」ではなく、役割が発動している状態を示す配置として理解できるかもしれません。

こうした役割の配置は、物だけでなく「場所」にも残っています。↓↓↓

クシロがつく地名を、並べてみる|名が残った場所から見えてくる配置

クシロがつく地名を、並べてみる|名が残った場所から見えてくる配置

今回の回では、あえて「その先」には踏み込みません。

釧がいつ外され、どこへ置かれたのか。その工程を見ない限り、この違和感は完全には解消されないからです。

次は、その外される瞬間に視点を移してみたいと思います。