サルタヒコと沖縄のサダル神 について。

サルタヒコとサダル神

神様「みちびきの神/道開きの神」として有名な神様、サルタヒコ。

謎も多い神様で、「太陽神・太一(星神)・ガネーシャ(象神)…佐太大神・田の神・戯人」

…などなど 様々な呼ばれ方をしています。

沖縄の宮古島に伝わる「サダル神」もその一つ。

今回は、そんな「サダル神」と「サルタヒコ」についてです。

サダル神はサルタヒコ?

【沖縄県 宮古島市】

「サダル神」は、沖縄の 宮古島 に伝わる神様です。

「サダル神」は沖縄古語で「先立つ神」を意味し、祭祀行列の先頭に立ち、杖を突いて 人々を導く神 とされています。

サルタヒコは、一説によると この「導きの神」である「サダル神」が音韻変化して「サルタ」や「サタ」になり「猿田彦」「サタヒコ」になった…とも言われています。

サダル神は沖縄宮古島の神様

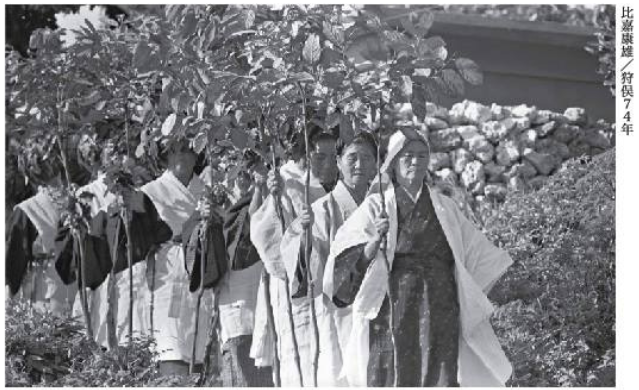

(画像引用:「よみがえる宮古島の祭祀写真展 in 宮古島」パンフレット)

↑↑↑ 上記の写真は、宮古島の 狩俣 で行われる「祖先祭」で 神女 たちの先頭を歩く サダル神(神女)」です。

これは、厳密に言うと 神女自身が「サダル神(の本体)」というのではなく、沖縄の 神女 (=琉球神道において神職として神に祈りを捧げる女性)の役割から「サダル神 を降ろす(降ろした) 依り代」…という意味かと思われます。

・

・

・参考:神奈備にようこそ!:猿田彦の原像

「サダル神」を調べる中で読ませていただいた上記サイトの記事によると、以下の様に書かれていました。

(「サダル神」である)祖先祭(うがんさい)の行列の先頭を歩く老婆は 赤い頭巾 をかぶって、葉のついた 椿の枝 を杖として地面をたたきながら神々を案内していく。

「赤い頭巾」と「椿の枝」が 神事の大事なポイント?

↑↑↑ ただこの画像を見た時、確かに「椿の枝」は持ってるっぽいけれども、「(先頭のサダル神とされる神女の人)がかぶってる布、赤いか?」とちょっと疑問だったのですが。

このような説明を見つけました。↓↓↓

(引用:宮古島市(pdf))

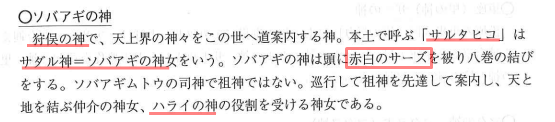

○ソバアギの神

狩俣の神で、天上界の神々をこの世へ道案内する神。本土で呼ぶ「サルタヒコ」は サダル神=ソバアギの神女をいう。ソバアギの神は頭に赤白のサーズを被り八巻の結びをする。ソバアギムトゥの司神で祖神ではない。巡行して祖神を先達して案内し、天と地を結ぶ仲介の神女、祓いの神の役割を受ける神女である。

「赤白のサーズ」とあります。

サーズ・サージは「手ぬぐい(のような頭に巻く布)」

場合(神事)によっては、真っ赤な場合もあるのか?

はたまた、赤が入っていることが重要で、「赤白」でも「赤」でもどっちでも一緒なのか?

そのあたりの細かいことは不明です。(知ってる方教えて~!)

ちなみに、色に関してはこのようにも書かれていました。↓↓↓

・

・

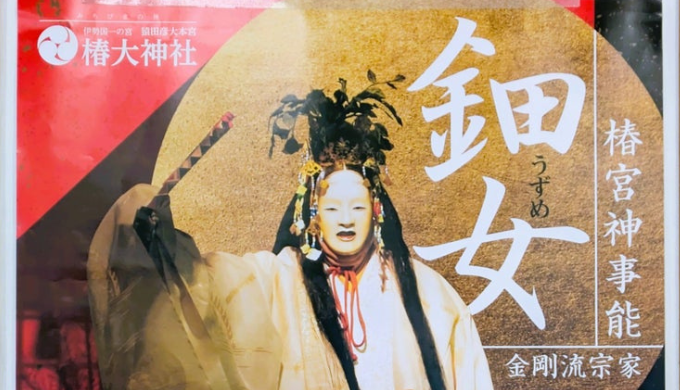

少し話が 逸れますが、「サダル神」は「赤い頭巾」を被っている…という話を時に まず思い出たのが、「高千穂神社」(宮崎県)の 夜神楽「鈿女舞」での 鈿女の姿でした。↓↓↓

(引用:高千穂神社 細女舞【公式 X】)

(こちらは「天岩戸神社 東本宮」の鈿女象)

↑↑↑「天岩戸神社 東本宮」の鈿女象 も「赤い頭巾」をかぶっています。

どうして「赤い頭巾」何だろう?…と、長い間思っていましたが、沖縄の「サダル神」と関係あったりするのでしょうか?

ただ、「鈿女舞」でも「平戸亀岡神社」では「ピンクの頭巾」だったりします。↓↓↓

「椿大神社」ですと 頭巾はかぶっていません。↓↓↓

(画像:椿大神社 神事能)

土地によって微妙に違うようです。

サダル神と椿

サダル神 は「葉のついた 椿の枝 を杖として地面をたたきながら神々を案内していく」

「椿」は 日本の古語で「都婆岐」

日本書紀では「海石榴」とも。

椿は「不老長寿の効果があり、進んで、辟邪懲悪の威力がある」とされたそう。

正倉院には「約1,200年前の『神事に使う椿杖』」が保存されているらしく、『日本書紀』には、景行天皇(71~130年)が 土蜘蛛討伐 の 行幸に 海石榴で作った道具を使用した記録があるとか…。

「ツバキ」とは何の象徴なのか?

(椿大神社:三重県鈴鹿市山本町字御旅1871)

そういえば、猿田彦大神 を祀る神社の総本社とされる「椿大神社」はなぜ「椿」という名前なのか?不思議だったんですよね。

(総本社なら「猿田彦神社」とかでええやん?…と安直に思った私。)

「みちびきの神」として同神とされる「サダル神」と「猿田彦」。

「サダル神」が持つ「椿の杖」

猿田彦大神を祀る神社の総本社は「椿大神社」

「ツバキ」も 日本の古代史を紐解くのに 重要なキーワードっぽいですね。

こちらは別途改めて調べてまとめたいと思います。

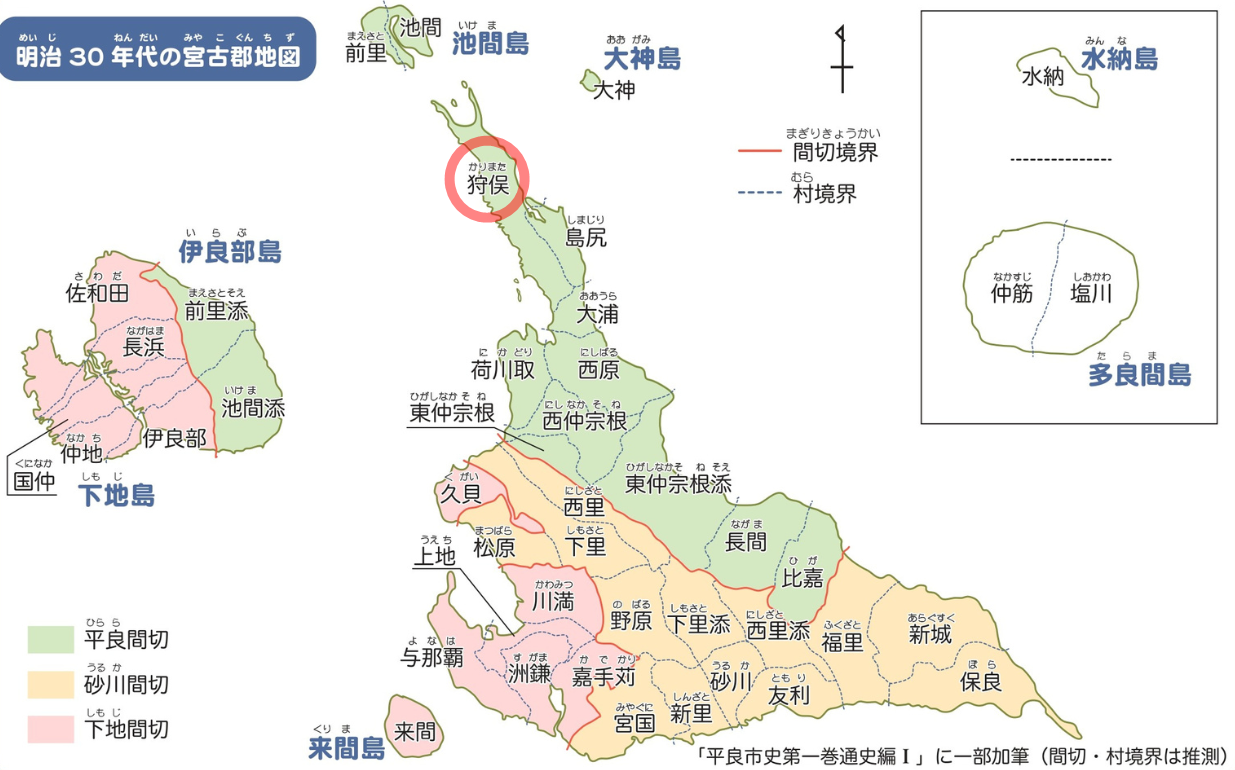

宮古島の狩俣

サダル神 は、「人々を導く神」であるとともに「天上界の神々を この世に 道案内する神」

宮古島の 狩俣 で行われる「祖先祭」で 神女 たちの先頭を歩く 神女 がサダル神。

そんな 狩俣 の場所は 宮古島 のここです。↓↓↓

↑↑↑「狩俣」は赤丸の場所

画像引用:宮古島市(pdf)

↑↑↑上記の地図を見て(また話は逸れますが)気になった地名が「保良」。(←地図の右下です)

神社を巡る際にたまに見かける 謎の神「保良命」

「保食神」の誤字では?とも言われたりしていますが、むしろ「保食神」の元となっているのでは?と(漠然と)感じたりしつつ。

地名の分布としても「保良」とともに「洞」としても気になっています。

地域的に偏る地名:末尾が「洞」の地名(~ほら・~ぼら)の分布。岐阜県と岩手県にたくさんあります。 pic.twitter.com/JBN1TaXnwV

— 地理Bの旅 (@chiri_b_geo) February 1, 2023

そして、「洞」は「クキ」ともよむとか?↓↓↓

北九州市に「くき」と「きく」という間違えやすい地名があります。

洞海湾を昔は「洞の海」と書いて「くきのうみ」と呼んでいました。

また、その東にある企救半島は「きく」と読みます。

菊や聞の字を当てるケースもあります。・「くき」の海と「きく」半島の地名の由来は

「北斗七星」から来ていると真鍋大覚は伝えています。・「北斗七星」を「規矩の星」(きくのほし)と呼ぶ集団がいました。

中国語で「規」とはコンパス、「矩」とはサシガネ(L字型定規)のことです。・

参考サイト

<Wikipedia>

・サルタヒコ

<参考サイト>

・玄松子の記憶:猿田彦神

・神奈備にようこそ!:猿田彦の原像

・法政大学学術機関リポジトリ:狩俣の神々 : タービ・ピャーシをもとに(pdf)

・宮古島市:神・人・死の儀礼(他界概念の用語研究)(pdf)

・宮古島市:宮古島の葬制用語の解説と研究(pdf)

・宮古島市:宮古島市 neo 歷史文化口IF 綾 道 ~下地˙来間(pdf)

・『歌の原初へ 宮古島狩俣の神歌と神話』 集落の社会と生活の根拠

・宮古島BBcom:宮古島の狩俣に住んでいる神女(シンジョ)

・沖縄県立博物館・美術館:倭寇について考える⑩―壁に囲われた集落・狩俣―

サルタヒコとサダル神|まとめ

以上、

「サルタヒコとサダル神」についてのブログ記事でした。