猿田彦大神(サルタヒコ)。

天孫降臨 の際に、邇邇芸命 を道案内した国津神…という話が有名ですが。

その他にも、色々な伝承があるので まとめてみました。

目次

猿田彦(サルタヒコ)とは?

猿田彦大神(サルタヒコ)に 関する伝承は、日本全国に 大小様々 ありますが、ざっくりと有名どころを挙げると以下となります。

① 猿田彦:記紀での伝承(天孫を導く神)

- 邇邇芸命 が 天降り しようとしたとき、天の八衢(道がいくつもに分かれている所)に立って 高天原から 葦原中国までを照らす神がいた

- そこで 天照大御神 と 高木神 は 天宇受売命 に、その神の元へ行って 誰であるか尋ねるよう命じた

- その神曰く「国津神の 猿田毘古神 で、邇邇芸命 らの先導をしようと迎えに来た」とのこと

- 邇邇芸命らは無事に葦原中国に着くと、邇邇芸命 は 天宇受売命 に、その名を明らかにしたのだから 猿田毘古神を送り届けて、その名前をつけて仕えるようにと言った

- そこで 天宇受売命 は「猿女君」と呼ばれるようになったという( 『日本書紀』では、猿田彦が 天鈿女命 に自分を送り届けるように頼んだことになっている)

- 猿田毘古神は故郷である伊勢国の五十鈴川の川上へ帰った

- 猿田毘古神は伊勢の阿邪訶(あざか。旧一志郡阿坂村、現松阪市)の海で漁をしていた時、比良夫貝(ひらふがい)に手を挟まれ、溺れる

- この際、海に沈んでいる時に「底度久御魂」(そこどくみたま)猿田毘古神が吐いた息の泡が昇る時に「都夫多都御魂」(つぶたつみたま)泡が水面で弾ける時に「阿和佐久御魂」(あわさくみたま)という三柱の神が生まれた

- この時に海中で溺れた際に生じた泡の三柱の神は 阿射加神社(三重県松阪市大阿坂と小阿坂に2社存在する)に現在は鎮座している

② 猿田彦:出雲での伝承(サイノカミ)

出雲 の 伝承によると、出雲の人々は かつて ドラビダ(インド)の クナ地方 から移住してきたとのこと。

(出雲定住は BC1500年頃?)

古代インドのドラビダ族 の「クナト王」と、その后「幸姫」(サイヒメ)、その子「サルタ彦」の三神を「幸神」(サイノカミ)として 古代出雲の人々は 祀っていたのだとか。

サルタ とは「猿」は無関係で、実体はインドの象神「ガネーシャ」のことだそう。

ドラビダ語では「サルタ」を「長鼻」と意味し、サルタ彦は「鼻高神」とも呼ばれます。

「サイノカミ」は、幸の神・岐の神・塞の神

クナド、くなど、くなとの神 とも呼ばれ、その他にも 別名が多々あり、現代では「道案内の神」や「道祖神(の原型の1つ)」ともされています。

【別名】

久那土神、久那止神、久那戸神、久那斗神、車戸神、来名戸祖神、岐神、衝立船戸神、車戸大明神、久那度神、クナド大神、クナトの神、クナト大神、熊野大神、久刀

③ 猿田彦:宇佐での伝承

サルタ族について、菟狭族 の裔 宇佐国造 五十七世 である 宇佐公康氏 の 著書『宇佐家伝承 古伝が語る古代史』(’90年、木耳社)によると以下の通り。

- 菟狭族は 9000年前の 早期縄文時代 には、近畿地方の丹波から 山城国の稲荷山※1 を拠点に 原始生活(狩猟・漁労・採取)を営んでいた

- 約 8500年前に シベリア方面より日本列島に移動漂着した サルタ族 が稲荷山に侵入 → サルタ族が領地拡大

- サルタ族に圧迫された菟狭族は、分裂し 各地に移動

- 移動先は 吉備国、隠岐諸島、北陸、関東、国東半島(大分県北東部) など

※1:現在の 京都市伏見区にある 伏見稲荷大社 周辺

④ 猿田彦の正体:飛騨での伝承

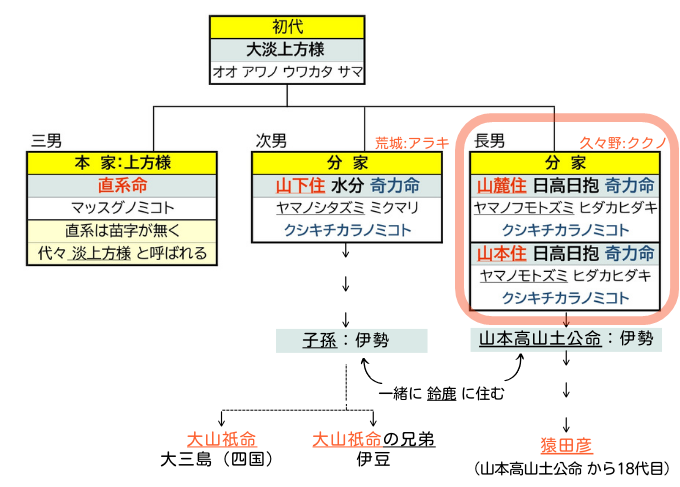

飛騨の伝承 によると、このような流れで 飛騨の初代「大淡上方様」から「猿田彦」へと繋がっているとのことです。

- 初代:大淡上方様 ↓↓↓

- 長男:山本住 日高日抱 奇力命 ↓↓↓

- その子孫:山本高山土公命 ↓↓↓

- 猿田彦(山本高山土公命 から18代目)

\ 詳細はこちら /

飛騨の大淡上方様と直系命・山下住命・山本住命

飛騨の大淡上方様と直系命・山下住命・山本住命

猿田彦についての疑問・メモ

猿田彦 の 疑問

- 猿田彦 の本拠地は「伊勢」の様に語られることが多いが なぜ九州へ案内出来たのか?(本拠地 は九州にあった?)

- 天孫を案内する「航海の神」な存在なのに、なぜ貝に挟まれて溺れるとかいうドンくさい(?)話になっているのか?

- 猿田彦 が溺れた時に生じた三種類の泡 とは何を意味をするのか?

猿田彦 と 同体とされる神(人)

- サイノカミ(同祖神)

- 塩土老翁

- 興玉命

- 太田命

- 豊玉彦

- 住吉大神

- 武内宿禰

猿田彦(サルタヒコ)とは?【サルタヒコ】|まとめ

関連場所の地図

参考サイト

<参考サイト>

・ほつまつたゑ 解読ガイド:猿田彦 (猿治彦)

以上、

猿田彦(サルタヒコ)とは? …についてのブログ記事でした。