侗族(トン族) について。

侗族(トン族)

(侗族の集落)

侗族は、中国の少数民族の一つ。

漢族は彼らを「侗人」または「侗家」と呼んでいましたが、侗族自身は「カム」と呼んでいます。

文化の起源としては「長江中流域から南下した稲作民の一派」です。

祖先については「東方から来た民」という伝承があり、かつては 現在の居住地 よりも東…長江中流域 や それより東の 漢族地域 から移動してきた民族であるという事は定説となっています。

(※ 現在は「貴州省」に住む人が一番多い)

侗族 の家屋は、ほぼすべてが木材を使った建築で、釘を使わずに、組み木(木組み)工法で建てられるのが大きな特徴 なんだとか!

木の梁(はり)や柱を巧みに組み合わせ、強度を出しながらも柔軟性があり、地震 や 風雨に耐えられるよう工夫されています。

そして、侗族 は、「なれずし」を作り食べる伝統を持つのだとか。

なんだか、日本人として親近感を覚えます。

…といいますか。

調べれば調べるほど、「親近感」どころか、日本と似ている部分があまりにも 多く「東から移動した」とされるタイミングで「西」の日本にも 侗族 の人々は渡来してきたのでは無いか?と…思ったりします。

侗族(トン族)の信仰

三宝鼓楼

2000年に建てられた侗族の村のシンボル

侗族の信仰 についてザックリまとめると以下の通りとなります。↓↓↓

侗族の、「石を敷き詰めた祭壇の上に傘が立てられ、お茶が供えられる」…という祭祀の形を見て見たくて写真を探していた時に、素晴らしいブログと出会いました。↓↓↓

写真と文章を一部引用させていただきます。

(画像引用:なべさんの日日是好日)

私は、このころ「蛇」「祭りの原理」など、吉野裕子氏の一連の著作にはまっていて、この旅の始りの義烏から凱里への夜行列車でも「祭りの原理」を読んだところだった。

吉野裕子氏が著述している様々な事象が、この旅で目の前に現れてきたが、このご神体には衝撃をうけた。

正に女体を象徴している円錐形の山に、男根の象徴たる蛇の頭を模した半開きの傘が刺さっている様は、氏のいう性交を擬いた「葬送儀礼」そのものだ。

この「萨玛」との出会いが、私が侗族にのめり込むきっかけになった。

女神たる萨玛のシンボルは「壺」で、明らかに女陰の象徴だろう。

(引用:なべさんの日日是好日)

かつて 私も これらの本を読んでいたのです。

(でも、その頃=数年前 はあまり意味が分かっていませんでした)

↓↓↓

でも、今なら 意味がわかります。(再読せねば…!)

侗族(トン族)の女神:薩神・薩歳・薩瑪

「薩神」は、祖母神

「薩歳」は、最初の祖母

「薩瑪」は、遠いむかしの祖母・大祖母・偉大な祖母

…の意味になります。

水稲は薩神の子孫の張良・張妹 (姜良・姜妹とも)が耕作したものとつたえています。

この二人は薩神の威力をすべて継承した神々でした。

・

・

日本の道祖神(サイノカミ?)

侗族 の女神「薩神・薩歳・薩瑪」の 話を読んだ時に、頭に浮かんだのは、出雲族が「先祖神」として祀る「サイノカミ」でした。

サイノカミは、主神「クナト大神」とその妻「幸姫」が夫婦神。

そして、息子の「サルタ彦」(=ガネーシャ)を含めた三神が「サイノカミ」となります。

出雲族は正月祭の神である「歳神」を祀る習慣もあったと聞くので、

「幸姫」は「薩神」「薩歳」的存在の「薩姫」だったのかな…?と思ったりしました。

・

・

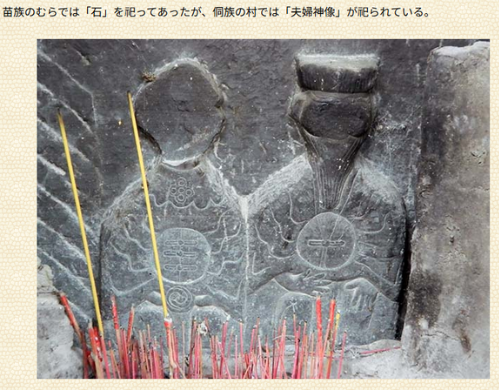

「なべさんの日日是好日」のブログにも、興味深い写真がありました。↓↓↓

(画像引用:なべさんの日日是好日)

苗族のむらでは「石」を祀ってあったが、侗族の村では「夫婦神像」が祀られている。

・

とても「サイノカミ」っぽいですね。

出雲族 と 侗族 が繋がるような情報は出てきませんが、原始的な信仰として 似た信仰を持っていたことが想像されます。

(偶発か?接点があったのか?は不明で。←不明である限りは「偶発」とされるわけですが…)

・

・

ちなみに、ガネーシャは漢字では「誐那拏」または「訶那拏」と書きますが、「甘尼薩」とも書かれるようです。(ただし、近年の表記の一例であり、正統な漢訳・仏教典籍には登場しない)

…と、話が逸れました。

侗族 の話に戻します。

侗族(トン族)の神話

侗族には以下のような伝承があります。↓↓↓

張良、張妹 は 七人兄妹でした。

二人のほかに 雷、竜、蛇、虎、虫 の兄たちがいました。

天が 旱魃 となったとき、張良は 雷 に雨を降らせるようもとめましたが、雷 は承知しませんでした。

争いとなって 張良は 雷 を牢にとじこめてしまいました。

雷 は 張妹に水を飲ませてくれるようにたのみました。

張妹は 肉親の情から雷に水をあたえますと、水を飲みおわった 雷は 牢をやぶってにげさりました。

はげしくいかった雷 は洪水をおこし、万物をすべてほろぼしました。

そのときに 薩神 は 瓜の種 を 張妹にあたえました。

張妹は 瓜の殻 を 船として兄の張良とともに命がたすかりました。

ただ洪水は幾年もひかず、九年目にはじめて水がひきました。

高い土手は平地となり、逆に平地は突起して高い峰になっていました。

すべての人類は死にたえ、たった二人のこされた 張良と 張妹は 夫婦となりました。

張妹は、三か月目に妊娠し、九か月目に帯が解けて男子を生みました。

頭があっても耳がなく、眼があっても足がなかったので斬りくだくと人類となりました。

手の指が落ちてとがった峰となり、骨が落ちて荒々しい岩石となり、頭髪は落ちて万里の河川となりました。

頭蓋骨が落ちて土手や田となりました。

歯は黄金や白銀になり、肝や腸は地に落ちて長江大河になりました。

野牛や野鹿がふえ、山や峰がひろがり、一対の団魚、長江と大河、三百六十四の姓氏などが生じ、洲ができ、県ができました。

さらにまた 薩神 は人類を生みました。

瑶人(=ヤオ族)の祖先は 八面山(※1)の斜面に居住し、漢人の祖先は 天下にひろがって住み、トン族の 支族の 坦人の祖先は 潭渓や九宝に居住して大きな田で魚を養殖し、水田にもち米をそだて、芦笙やチャルメラを吹いてたのしくくらしました。

税をおさめず、門戸をとざさず、朝の食事、夕の食事に心をわずらわせることはありませんでした。

※1:

「八面山(はちめんざん/バーミェンシャン)」は、中国南部・貴州省から広西チワン族自治区一帯の山岳信仰の中に登場する象徴的な霊山の一つ。

ただし、現代中国の地名としての「八面山」はいくつか存在するため、伝承における八面山は神話的・象徴的な意味合いを持つ聖地と考えられる場合もあります。

「八面」とは、あらゆる方向に開かれた山=全方位に影響を与える霊山という意味を持つと解釈されます。

5人の兄:雷・竜・蛇・虎・虫

侗族にとって 5人の兄弟たち(雷・竜・蛇・虎・虫)は「似て非なる他者」を表す存在(=自然・祖先・近隣民族との関係性を象徴的に語る構造)となっています。↓↓↓

※あくまで 象徴的・比較神話学的な仮説 であり、決定的な同一性ではありません

<メモ>

・ヤオ族:越人・苗族から派生・越人で一番少数で一番身分が高い(狗・雷・風)

・苗族:猫・蝶・星・常世(雷を嫌がる)

日本のなれずし

なれずし・いずしが有名な場所

「なれずし」って、かなり特徴的な食べ物ですよね。

「なれずしを食べる文化を持つ」地域 がある日本人としては、「誰がコレ最初に考えたん?」と、思った事がある人は少なくないのではないでしょうか?

ちなみに、「なれずし」は厳密にいうと、「なれずし系=発酵に米飯のみを用いるもの」と「いずし系(飯寿司)=発酵に米とこうじを用いるもの」に分かれるそうです。

そんな「なれずし」と「いずし」で有名な日本の地域は以下の通りです。

(上記、地図の黄色で示した場所+秋田・北海道」)

↓↓↓

- 鮒寿司:琵琶湖周辺

- サバのなれずし:和歌山県・富山県

- アユのなれずし:岐阜県・兵庫県

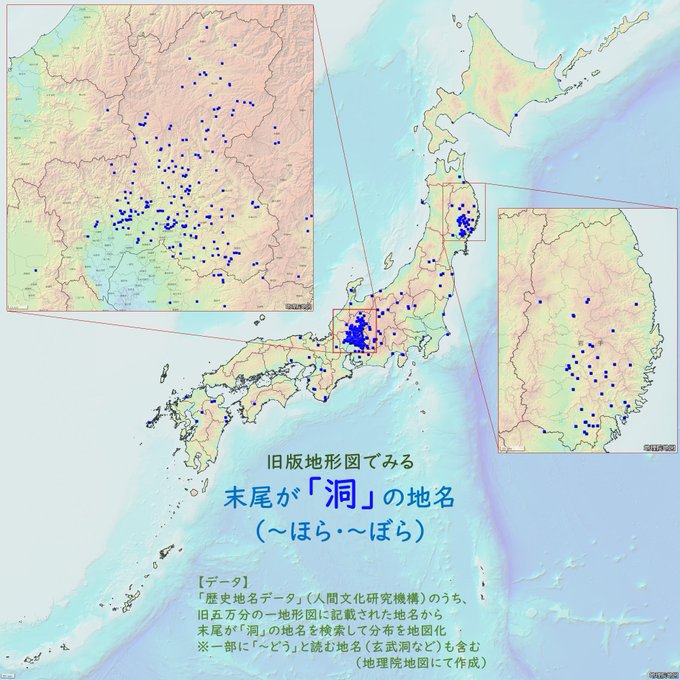

侗族 は 洞族とも

侗族 は「洞人」「洞家」とも書かれています。

それについては「(侗族は)洞穴に住んでいたから…」という説もありますが、その証拠はないようで「誤字からの誤解では?」…が、通説となっているようです。

というわけで、「洞穴」どうこうの真偽は不明(誤りかもしれない)としても、侗族 が「洞人」「洞家」と書かれた事実は確かなのです。

そこで、気になるのは日本の「洞」がつく「地名」の分布についてです。

画像引用:地理Bの旅(X)

地域的に偏る地名:末尾が「洞」の地名(~ほら・~ぼら)の分布。岐阜県と岩手県にたくさんあります。

(文章引用:地理Bの旅(X))

難しいことは分かりませんが、「なれずし」文化がある地域と 似ている気がするのですよね。

「洞」がつく「地名」で一番目立つのは「飛騨」ですよね。

そして、飛騨といえば「飛騨の匠」…といわれる、建築や工芸の技術に秀でた人々がいた土地で。

「釘を使わず木組みで強固な建築をつくる高度な技術」と「なれずし」という複数の共通点で繋がりを感じる次第であります。

(が、歴史的にそのエビデンスはありません)

参考サイト

<Wikipedia>

・トン族

<参考サイト>

・なべさんの日日是好日:初めての貴州

・なべさんの日日是好日:侗族を中心にした春節時期の祭り

・新華網日本語:トン族の人々、「薩瑪節」を盛大に祝う 中国貴州省

・【トン語】第1回~トン語とは~

・駿河台出版社:【トン語】第2回~トン族の歴史と社会~

・FOOT INDUSTRY TOKYO:On Foot:トン族のわらもち米

侗族(トン族)|まとめ

以上、

「侗族(トン族)」についてのブログ記事でした。